ここ数年、経営環境の変化が激しく、企業が取り組むべき課題が複雑化・高度化するとともに、経営者が乗り越えなければならないハードルは、以前と比べてはるかに高くなっている。しかし、多くの日本企業では、経営者となるためのトレーニングが十分に提供されているとは言いがたい。こうした中、持続的に価値を創出していくためにはどうすればいいのか。40年にわたり、役員・経営幹部向けの研修を開催してきた日本能率協会専務理事の小宮太郎氏に、これからの経営者に求められる能力とその能力を備えるために必要なトレーニングについて話を聞いた。(制作:東洋経済ブランドスタジオ)

※本記事は、2023年3月29日に東洋経済オンラインに記事広告として掲載されたものを一部加筆修正したものです。

「予測困難な時代の経営者」に求められる資質とは?

新型コロナウイルスの感染拡大や大規模災害の発生など、先行きが不透明で将来の予測が困難な時代において、組織を牽引していく企業経営者にはどのような資質が求められているのだろうか。

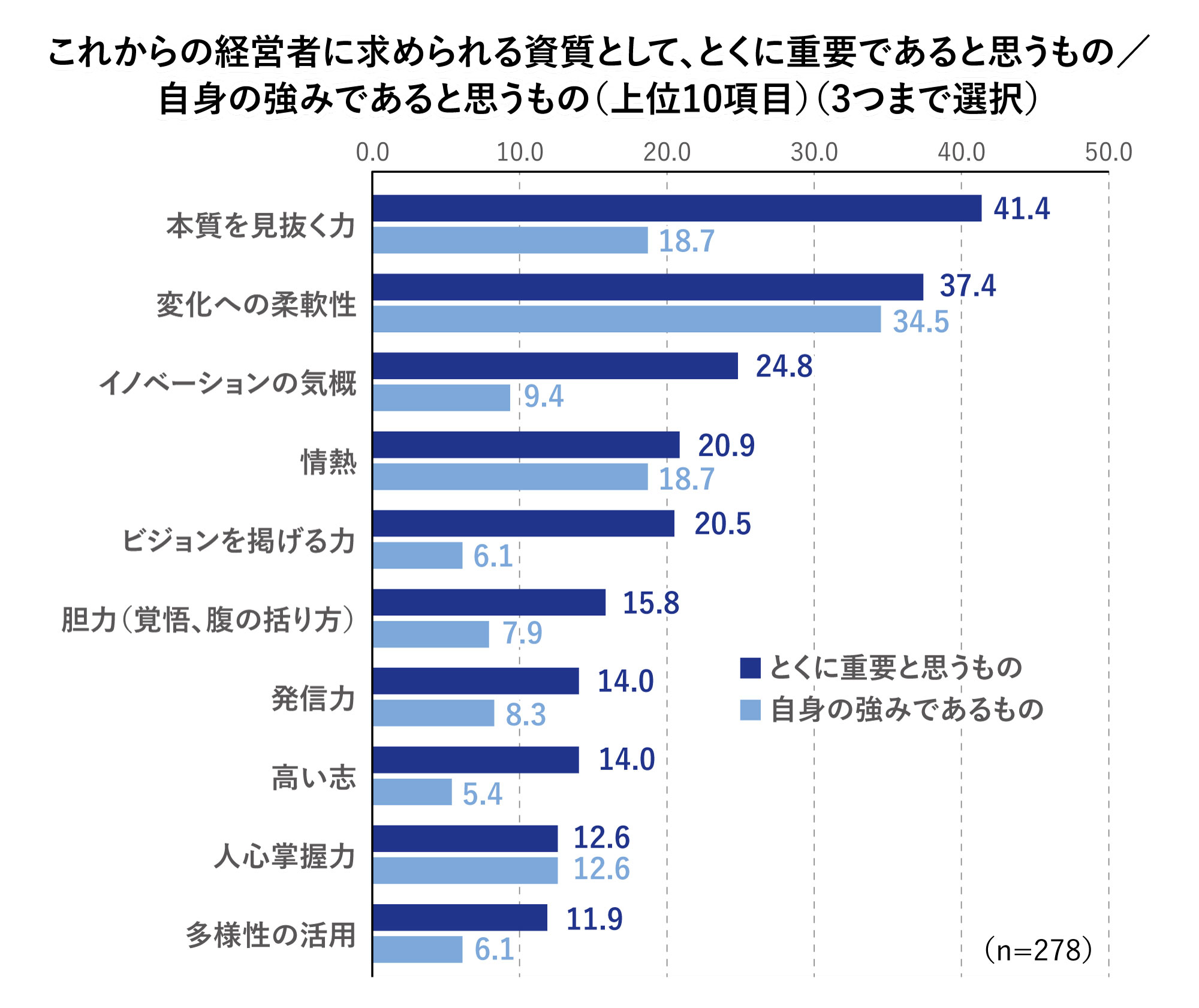

日本能率協会(以下、JMA)が、役員・経営幹部を対象に実施した意識調査※で、「これからの経営者に求められる資質」28項目を提示し、とくに重要であると思われるものを3つ選択してもらったところ、1位から順に、「本質を見抜く力」(41.4%)、「変化への柔軟性」(37.4%)、「イノベーションの気概」(24.8%)――という結果になった。JMA専務理事の小宮太郎氏は、回答上位10項目を要約すると、大きく3つに整理できると語る。

「1つ目は先見性で、先行きが読めない環境下でいかに本質を突いたビジョンを掲げられるかどうか。中でも本質を見抜く力は、例えばその事業の専門家ではなくても、資料や関係者の話で基本的な事実を押さえたら、『この事業の課題はここにある』と指摘できるような力です。本質的な課題がわかれば本当に取り組むべきことがおのずと見えてきますが、この力が足りず注力すべきポイントを外してしまう経営者は少なくありません。

2つ目は対応力で、これは修正能力といってもよいでしょう。現在は、その時点で最適だと思われるプランを立てても、想定どおりにいかないのが当たり前の経営環境です。朝令暮改は当然で、状況によっては“朝令朝改”もありえます。方針を出しても外す場合があるという覚悟の下に関係者と議論を重ね、組織の合意形成を図って実行する力が必要です。

3つ目は人間力です。これは困難な場面に直面したとしても高い志と情熱を持ち続け、人心を掌握して自社をよりよい方向に導いていく力です」

※ 日本能率協会「トップマネジメント意識調査2022」

経営者になるための訓練、6割超が「受けていない」

同調査では「これからの経営者に求められる資質」と同様に、「自身の強みであると思う項目」についても尋ねている。その結果、「変化への柔軟性」(34.5%)は、求められる資質と同水準だが、「本質を見抜く力」(18.7%)や「イノベーションの気概」(9.4%)には大きなギャップが見られた。

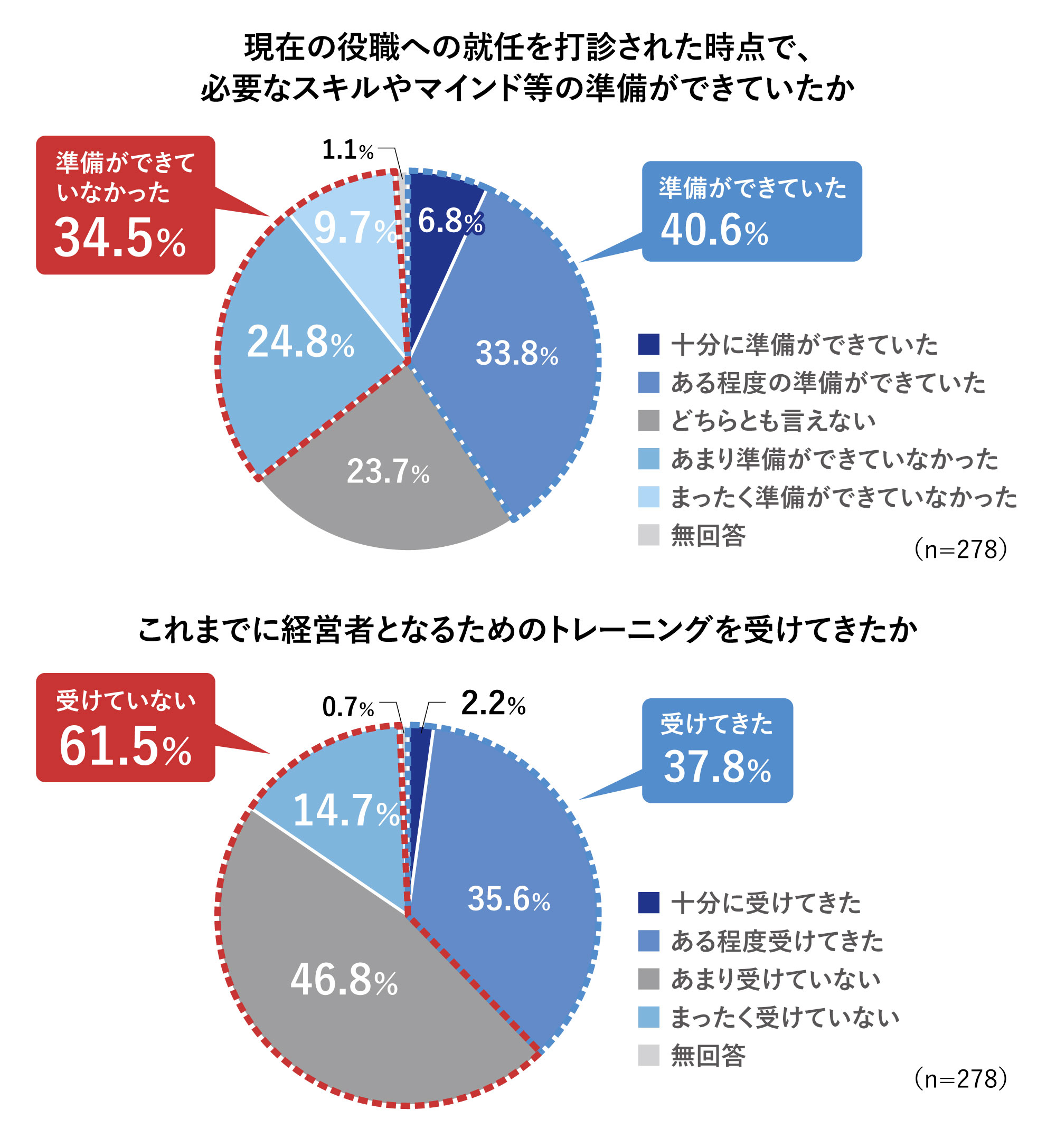

経営者を育成するためには、こうしたギャップを埋める必要があるのだが、多くの日本企業では、準備が不十分なまま経営者になるケースが少なくない。実際、同調査によると、現在の役職への就任を打診された時点で「準備ができていた」と答えた人は半数以下の40.6%にとどまり、「これまでに経営者となるためのトレーニングを受けていない」と答えた人は61.5%に上った。

「日本企業はこれまで、各部門で高いパフォーマンスを発揮している人を選抜して役員に昇格させていて、役員として必要な能力をあまり明確化していませんでした。

しかし、プレーヤーと役員では役割と責任がまったく違ううえ、役員に求められていることは、数年前と比べて大きく異なってきています。以前なら前任者の業務をそのまま引き継いで、既存の延長線上で物事を考えていれば大きなダメージはありませんでしたが、現在はそうではない。役員や役員候補には、それ相応のトレーニングが必要です」(小宮氏)

コーポレートガバナンス・コードはこれまでも、取締役や監査役へのトレーニング機会の提供のほか、その内容を投資家へ開示することなどを要請している。加えて、2021年の改訂によって、各取締役の知識や経験、能力などを一覧できるスキルマトリックスの開示が求められるようになった。こうした点からも、経営者に対するトレーニングを整備し、制度化する必要性はますます高まっているといえるだろう。

研修の中での「他流試合」で異業種の役員人脈を構築

JMAは1982年から40年にわたり、取締役や執行役員をはじめとする経営幹部を対象とした研修「JMAトップマネジメント研修プログラム」を開催しており、これまでの修了者は1万人以上。その約75%が上場企業とその子会社から参加している。

「企業が進むべき方向を決めて実行するのも、その責任を引き受けるのもトップマネジメントです。われわれは、その任を担うリーダーたちを鍛えることが企業の競争力向上にとって最も効果的であるという考えの下、研修を実施してきました」(同氏)

同プログラムは、新任の役員を対象に経営者・役員としての意識を醸成し、行動変革を促すJTS(JMA Top Management Seminar)と、経営者に必須の実践的知識を習得するCDP(Company Direction Program)の2つで構成されている。

JTSは、「新任取締役セミナー」や「既任役員のための経営革新セミナー」など、5つのセミナーがあり、CDPは「法務・企業統治セミナー」や「経営戦略セミナー」「戦略財務・会計セミナー」など、6つのセミナーが用意されている。

トップマネジメント研修プログラムの特長は大きく3つ。1つ目は、前述したように40年間で1万人以上の修了者を輩出した実績である。修了者の多くは、企業のトップや役員として活躍している。

2つ目は、一流の講師陣が集まっていること。現役の経営者や、第一線で活躍する実務家や専門家が務めている。講師である先輩経営者との対話は、役員としての心構えを学ぶ重要な機会となっている。

3つ目は、人的ネットワークだ。講義から知識を習得するだけではなく、同じ立場にある異業種・他社からの参加者との「他流試合」を通じて、自身や自社に対する客観的な“気づき”が得られたり、参加者との横のつながりを形成したりすることができる。

「私たちがとりわけ重視しているのが、人的ネットワークづくりです。講義やディスカッションで伝わる熱量は、リアルの場とオンラインでは大きく異なるため、集合研修での開催を重視しています。感染症対策に十分配慮しながら一日の終わりに懇親会を開催するなどして、“同じ釜の飯を食べた仲間づくり”をしています。

経営幹部は日々の仕事に追われ、どうしても自社や同じ業界で人的ネットワークが閉じてしまいがちですので、役員が直面する課題について議論や相談ができる、同じ立場の異業種の仲間ができるというのは非常に大きな財産になります」(同氏)

実際、修了者からは「リアルで同じ新任役員と対話の場を持てた」「経営者の話を直接聞くことで、その迫力と覚悟を感じることができた」といった声が寄せられている。

(人的ネットワーク、他社参加者との交流の様子の詳細はこちら)

新任取締役など、同じタイミングで同じ課題を抱える多くの人と出会い、共有できる機会はあまりないが、そうした縁をつないでいけるのがJMAの強みである。

「思想家の安岡正篤氏の教えに『縁尋機妙 多逢聖因(えんじんきみょう たほうしょういん)』という言葉があります。よい縁がさらによい縁を尋ねて発展していくさまは誠にたえなるものがある。また、いい人に交わっているとよい結果に恵まれるという意味です。われわれはまさにそうしたご縁をつないでいくプラットフォームであり、研修をはじめとする各種事業を通じて、日本が再び世界をリードできるよう貢献していきたいと考えています」(同氏)