国際競争の激化、世界的不況など、さまざまな困難に見舞われる製造業。時代を生き抜くためには、自社の課題を正しく把握し、解決に向けた戦略を練らなくてはなりません。

第1回は、『日本企業の経営課題2022』をもとに、製造業を取り巻く状況と経営者が重視する課題を紹介します。

※『日本企業の経営課題2022』全文を読みたい方はこちら

製造業経営者の課題意識

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、サプライチェーンが分断されるなど、製造業は大きな打撃を受けました。しかし今、アフターコロナに向けて、積極的な経営活動に取り組む企業も少なくありません。社会が目まぐるしい変化を遂げる中、製造業の課題観にも少しずつ変化が起きています。

今回は、日本能率協会(JMA)による調査をもとに、製造業の経営者が抱える課題意識とその背景を探ります。

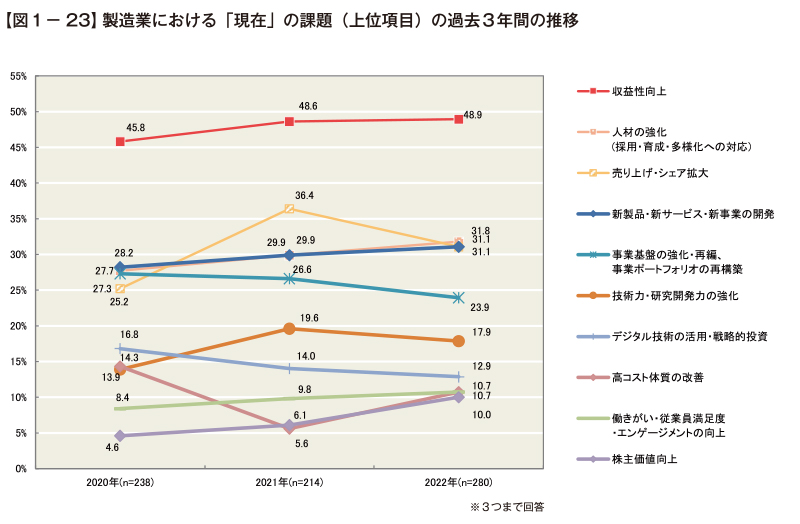

1)収益性向上製造業の経営者の多くが、自社の課題を「収益性向上」と捉えています。過去3年において、収益性向上は製造業が抱える課題のトップであり、2020年では45.8%、2021年では48.6%、2022年は48.9%となっています。

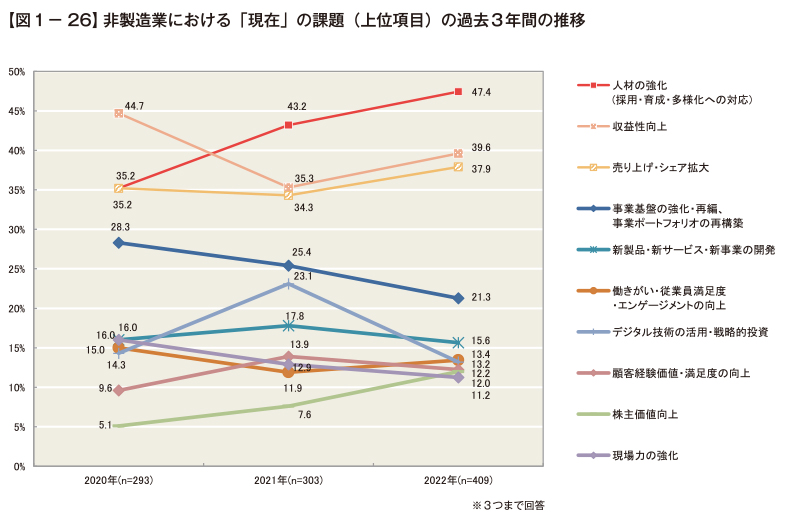

製造業の回答「収益性向上」は、毎年高いポイントとなっていますが、非製造業の「収益性向上」割合は39.6%と、製造業より9.3%ポイント低くなっています。このことからも、製造業では、技術や製品の価値を収益につなげることが課題になっているのがわかります。

収益アップのためには、高度な技術はもちろんのこと、マーケティング施策や業務効率化など多方面からの検証と対応する施策が必要です。

>

>

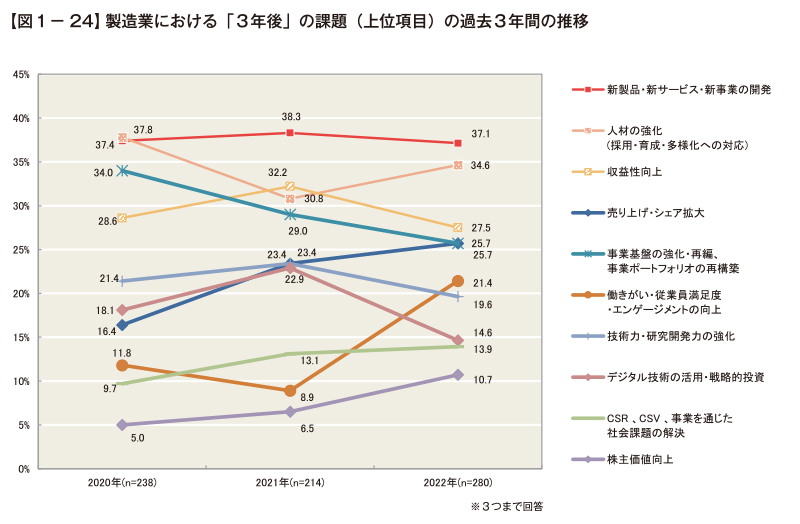

製造業における現在の課題を見ると、「新製品・新サービス・新事業の開発」は、過去3年は30%前後で推移しており、常に重要課題として認識されています。加えて、「3年後の課題」を聞くと、2021年と2022年はいずれも「新製品・新サービス・新事業の開発」がトップ(38.3%→37.1%)です。

さらに、新製品や新事業開発に関わる「売り上げ・シェア拡大」も、2020年は25.2%であったのに対し、2021年では36.4%、2022年は31.1%と高い数字が続いています。この状況を踏まえると、売り上げ拡大に向けて、新市場開拓や新製品開発といった積極的な経営戦略を目指す企業が増えているといえます。

コロナ禍や急速なIT化を受けてマーケットの状況が多様に変化している今、製造業も新たな事業展開による販路拡大を検討すべき時期に突入しているといえるでしょう。

3)技術力・ 研究開発力の強化製造業の核ともなる「技術力・研究開発力」は、常に向上をめざすべきテーマです。ところが、2021年の19.6%から2022年は17.9%と、わずかながら下がっています。技術力や研究開発力は重視している一方、それ以外にも優先的に解決すべき課題があると考える経営者が増えているようです。

2021年から2022年にかけて伸びている項目として、「高コスト体質の改善」(5.6%→10.7%)、「株主価値の向上」(6.1%→10.0%)があります。技術力を高めたいという企業は一定数あるのですが、技術や研究開発を強化するだけでなく、自社の利益や株主に還元できる価値を創出しなければならないという意識が高まっているようです。

技術力・研究開発力の強化は、直接的に新製品開発や収益性向上につながります。

より高度な技術によって新たなニーズに対応する製品を生み出したいという経営者と、技術力向上以外の施策を強化して収益性や株主価値の向上を重視したい経営者が存在していますが、自社の企業環境により、優先順位をつけて取り組んでいるようです。

一方で、エネルギーコストの削減といった「サステナビリティ経営」への取り組みが世界的に盛んですが、サステナビリティ経営の本質を理解して、自社の背丈にあった取り組みを行うことが大切です。

同時に、製造業では技術者不足という課題も抱えており、人手不足解消に向けた対策も必須です。

「3年後の課題」という問いに対して、2021年は8.9%だった「働きがい・従業員満足度・エンゲージメントの向上」は、2022年には21.4%まで伸びています。

5年後の経営課題を見ると、興味深い数字があります。「事業基盤の強化・再編、事業ポートフォリオの再構築」と答えた製造業の経営者は、2021年の15.4%から2022年は13.8%と減ったものの、依然として1位となっています。一方、2021年は同率で1位だった「新製品・新サービス・新事業の開発」は、2022年は10.4%の4位に落ちています。

加えて、「収益性の向上」が6.1%から10.4%に増加。5年後というスパンになると、製品の売上よりも、長期的成長と事業基盤の確立、収益性の向上に不安を抱える経営者が多いということが読み取れます。

5年後の課題を解決するためには、今から将来の事業ポートフォリオ作成に取り組む必要があります。事業ポートフォリオの再構築は、大企業だけでなく、中小企業が生き残るためにも重要なプロセスです。正確でフラットなデータに基づいて、3年後・5年後の収益を予測し、自社の柱となる事業と収益モデル、リスク対策などを検討する必要があります。

今は順調でも、時代に伴い主力事業が衰退する可能性は否定できません。将来の事業環境を検討する中で、必要な経営戦略も自ずと見えてくるでしょう。

次回も引き続き、製造業の課題解決に向けた経営戦略を追っていきます。

※『日本企業の経営課題2022』全文を読みたい方はこちら