前回は、日本能率協会(JMA)が実施した『日本企業の経営課題2022』より、製造業の経営者が抱える課題を紹介しました。第2回の今回は、製造業の課題解決に向けて、今後の方向性を明確にするプロセスを辿っていきます。経済産業省による「製造業を巡る動向と今後の課題」および「ものづくり白書」から、製造業が取り組むべき経営戦略と、各戦略にかかわる先行事例を見ていきます。

製造業の課題解決に向けた経営戦略

どのような経営戦略を取るかは、それぞれの方針により異なるものの、企業の責任として果たすべきこともあります。ここでは、収益性向上や技術力強化といった製造業の課題を解決するために、4つのポイントと対応する事例を紹介します。

1)サプライチェーンの改善新型コロナウイルスの感染拡大という予測不能な事態を経験した今、さまざまなトラブルにいち早く対応するべく、サプライチェーンの全体像の把握とリスク対応の重要度が高まっています。サプライチェーンの強化を難題と捉えている企業は多いですが、危機意識を感じつつも行動へ移せない現状があるものと思われます。

しかし、コロナ禍による大きな変化を受けて、サプライチェーン管理への理解が深まりつつある今だからこそ、改めてサプライヤーとの連携強化に取り組む絶好のチャンスともいえます。社内の各部署やサプライヤーから情報を収集し、リスクヘッジ策として代替経路の確保、生産拠点分散などを検討する企業もあります。

以下に、トヨタ自動車株式会社の事例をご紹介します。

事例:トヨタ自動車株式会社

2011年の東日本大震災では、調達先の被災状況の把握に3週間を要した。その後、システムによる仕入れ先情報の可視化やバックアップ体制の整備に取り組んだ結果、2016年の熊本地震では1.5日で状況把握に成功。コロナ化でも生産体制を迅速に再構築するなど、非常時にも強いサプライチェーンを確立している。

(出典:経済産業省「製造業を巡る動向と今後の課題」https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/pdf/009_02_00.pdf)

2)レジリエンス強化レジリエンスとは、「外部の変化に対する適応力」を意味します。レジリエンスが高い企業は、失敗を恐れずに新しい領域に挑戦できるため、持続的成長が見込めます。レジリエンス強化には、ガバナンス、人材育成、エンゲージメント向上、企業文化の醸成といったさまざまな方面からの施策が必要です。

多様化するステークホルダーのニーズを満たすために、重視すべき観点としてサステナビリティがあります。製造業では、従来の大量生産・大量消費型のサイクルを見直し、効率的なリデュース・リユース・リサイクルへの取り組みによる製品のライフサイクルを構築する必要があります。加えて、労働環境の整備などの対応も求められています。

事例:グローバル企業によるサプライヤー選定条件

近年では、サプライヤーの条件に、環境問題や社会問題への配慮を求めるグローバル企業が増加。サステナビリティへの取り組みを広げることは、ステークホルダーの信頼獲得につながると期待できる。

アップル:サプライヤーに対し行動規範と責任基準を定めており、評価に達しないサプライヤーには取引停止の可能性を示す。

エプソン:サプライヤー評価プログラムとして、毎年直接評価やCSR詳細評価などを実施。評価が基準に達しない場合は、改善や監査を条件に取引を行う。

(出典:経済産業省「製造業を巡る動向と今後の課題」https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/pdf/009_02_00.pdf)

3)デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進製造業の課題である人手不足や生産性向上を解決するためには、DX化が大きな鍵となります。生産工程の最適化・自動化はもちろん、ビッグデータをもとにシミュレーションを実施し、自律的に稼働するスマートファクトリーの実現も視野に入ってきます。

DX化に遅れをとっている企業は、まずは売上・利益を上げたい事業・製品の状況を把握し、生産工程や販売・マーケティングなど全体のプロセスにおける課題を洗い出しましょう。そのうえで必要なデータの収集・分析を実施し、デジタル化を進めるべきポイントを明確にする、という流れになります。

以下に、川崎重工業株式会社の事例をご紹介します。

事例:川崎重工業株式会社

PLM(製品サイクル管理)とCRM(アフターサービス)と連携させ、CRMのデータをAIによって分析することで、トラブルの要因を踏まえた設計改善に成功。また、CRMに蓄積した情報を分析するプラットフォームを採用し、分析結果を設計・開発にフィードバックして製品の高度化に取り組んでいる。

(出典:経済産業省「製造業を巡る動向と今後の課題」https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/pdf/009_02_00.pdf)

(出典:経済産業省「製造業におけるDX」https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_kojo/pdf/002_03_00.pdf)

4)カーボンニュートラル推進世界に目を向けると、アメリカやEUなどから、2050年までにカーボンニュートラルをめざすという声明が出されています。製造業は国内のCO2排出量の約35%を占めるといわれており、カーボンニュートラルを実現するためには、製造業のコミットメントが不可決です。

カーボンニュートラルを推進するにあたり、最初に着手すべきは現状把握です。国際基準となっている「温室効果ガス(GHG)プロトコル」に基づき、原材料の調達、製造時の燃焼、輸送・配送、製品の使用・廃棄、従業員の通勤などに伴うエネルギー消費などについて調査を行います。

カーボンニュートラルを実現するための施策として考えられるのは、「工場・事業所の消費電力や各種エネルギーの削減」「生産工程でエネルギー消費が少ない製品の開発」「DX推進による工程の効率化・短縮化」「再生可能エネルギーの活用」などです。

これらの施策の推進は、短期的は設備投資費用が発生しますが、長期的には収益性の向上に寄与するものと期待されています。

以下に、スズキ株式会社の事例をご紹介します。

事例:スズキ株式会社

「スズキ環境ビジョン2050」では、Well to Wheelで新車四輪車が排出するCO2排出量を、2010年度と比べて90%削減を目指す。2050年からバックキャスティングを行い、5年ごとに環境計画を策定。実績はHPにて公表しており、2020年の製品使用時のCO2排出量については未達成の項目もあるものの、要因を特定して次期の活動に活かしている。

(出典:経済産業省「製造業を巡る動向と今後の課題」https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/pdf/009_02_00.pdf)

より重要になった中長期的な経営戦略

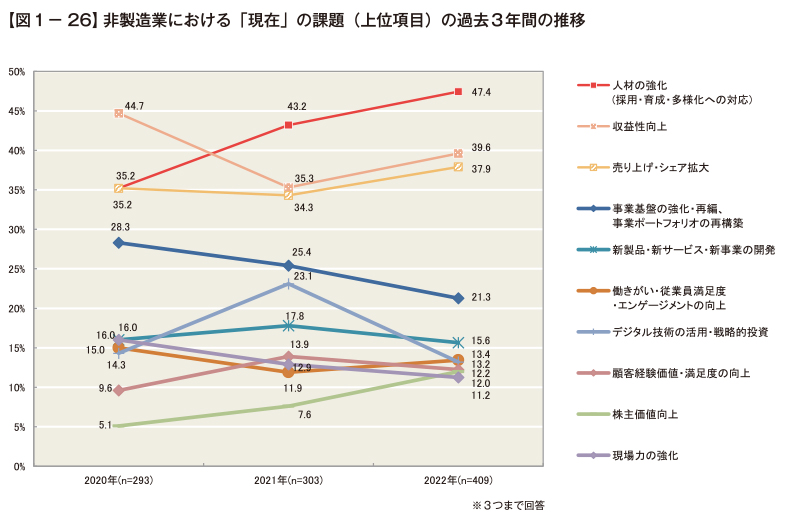

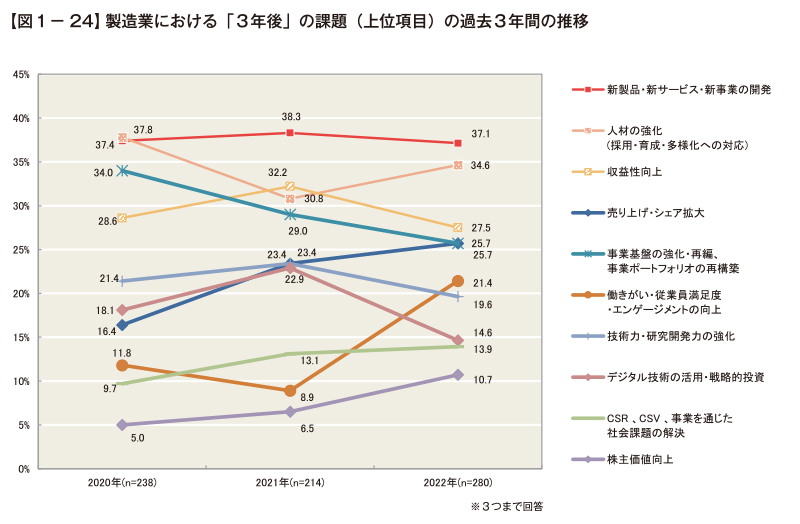

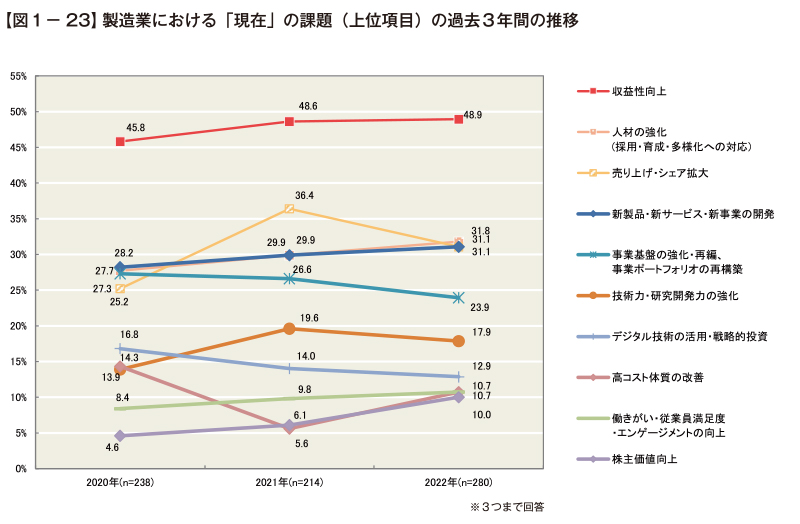

現在の製造業は、売上や収益性、販売シェアを重視すると同時にDX化、従業員満足度、株主価値といった多様な課題を抱えるようになっています。

言い換えれば、今まで以上に中長期的な視座に立った経営戦略の策定が重要になったといえます。

いずれにしても経営戦略を遂行するには、経営者・役員層(トップマネジメント層)の強い意思と信念が不可欠です。